看護をしっかり学べる環境

長野看護専門学校の特色

POINT 01

3学科を併設

自分にあった“学び方”で

看護師国家試験合格を目指します。

POINT 02

社会人にも優しい学校

幅広い年齢層の男女学生が

一緒に学んでいます。

POINT 03

各種奨学金・

給付金制度が充実

「専門実践教育訓練給付金」の

厚生労働大臣指定講座です。

(第2看護学科・准看護学科)

POINT 04

高等教育の

修学支援新制度の

対象校の認定

(第1看護学科・第2看護学科)

資格取得までの流れ

3年間で看護師国家資格の取得を目指す。

第1看護学科

第1看護学科

3年間の学習

看護師国家試験

看護師資格取得

5年間で看護師国家資格の取得を目指す。

准看護学科+第2看護学科

准看護学科

(働きながら)

2年間学ぶ

准看護師資格試験

准看護師資格取得

本校卒業生の

8~9割が進学

第2看護学科

(働きながら)

3年間学ぶ

看護師国家試験

看護師資格取得

看護師と准看護師の違いってなに?

免許付与の機関(看護師は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事)と業務内容が異なります。『看護師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者のことです。『准看護師』とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師または看護師の指示を受けて、傷病者に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者のことです。

学校自己評価

平成14年3月、専修学校設置基準が改正され、専修学校は教育活動について自ら評価を行うための評価項目を設定し、点検・評価を実施した結果を公表することが努力義務化され、平成19年には学校教育法の改正により、自己評価の実施と公表が義務化されました。

本校は、平成21年度に第1看護学科を開設し、それまでの准看護学科・第2看護学科と併せ、3学科2コースで看護基礎教育をスタートさせました。平成23年度から、自己点検・自己評価委員会を設け、検討・改善を重ねながら学校運営にあたって参りました。

この度、前年度評価がまとまりましたので、結果を公開しますとともに、今後も分析と検討を重ね、受益者である学生の学習環境改善に努めて参ります。

2024年度 学校自己評価結果

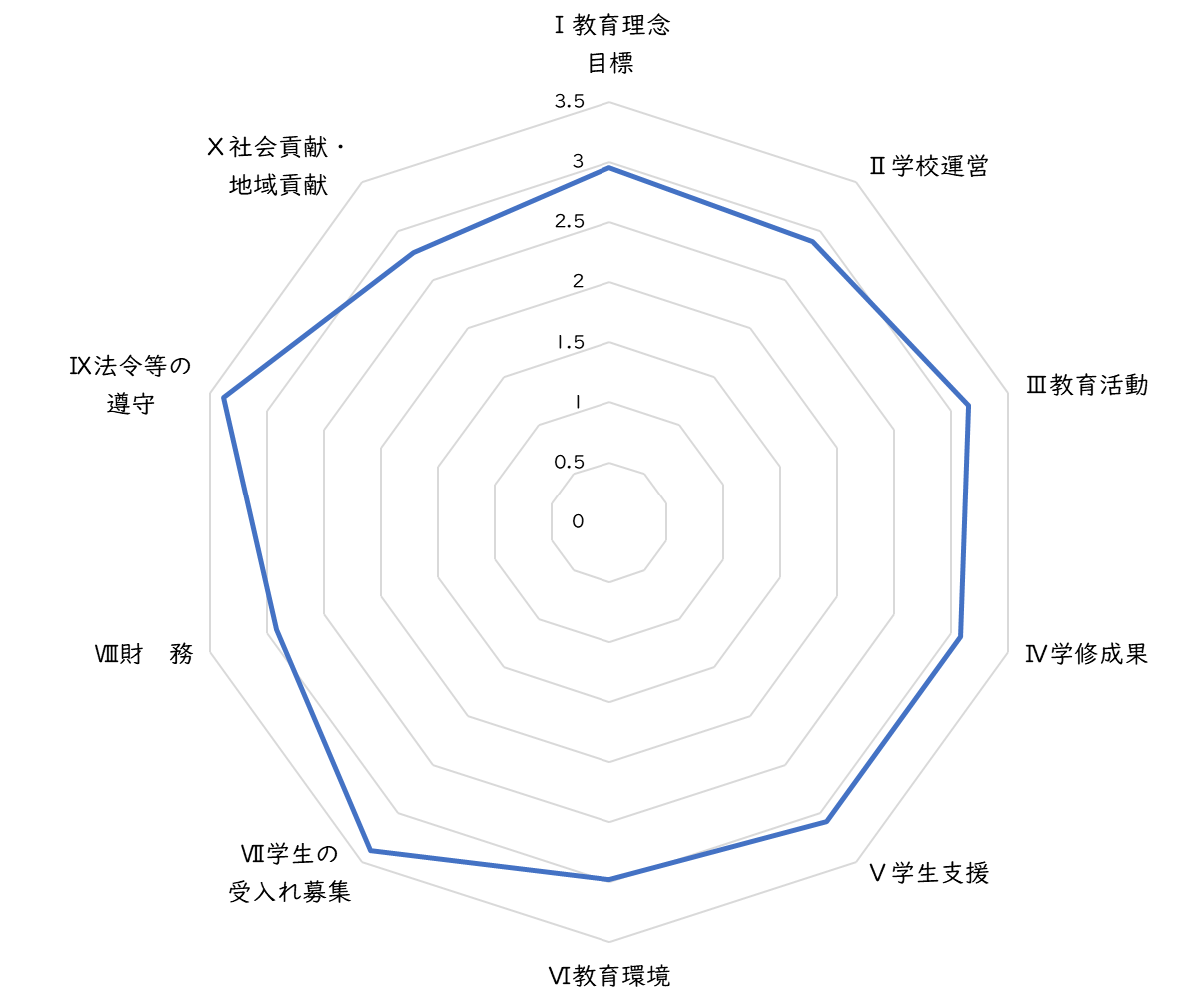

大項目評価

評価:4段階 4:適切 3:やや適切 2:やや不適切 1:不適切

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 教育理念目標 | 学校運営 | 教育活動 | 学修成果 | 学生支援 | 教育環境 | 学生の受入れ募集 | 財務 | 法令等の遵守 | 社会貢献・地域貢献 |

| 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 2.8 |

大項目評価のレーダーチャート

大項目毎の自己評価の要約と詳細

1 . 教育理念・目標 3.0

自己の倫理観や豊かな人間性を持ち、看護専門職として、地域に密着した保健・医療・福祉に将来貢献できる看護実践者の育成を目指している。 教育理念・教育目的・育成したい人材像等については、学生便覧、履修要覧、ホームページ、学校案内用パンフレット等に明示し、周知を図っている。保護者アンケートの結果からも概ね「分かりやすい表現になっている」「学生の学習の指針になっている」という評価をいただいている。しかし、課題として学生や保護者に対し「周知が不足している」と評価している教職員もおり、式典時の次第に理念を明記する等、更なる対策を講じる必要がある。

2 . 学校運営 2.9

教育理念・教育目的を踏まえ、運営方針、予算・事業計画を立案し、学校運営を行っている。近年、入学志願者の減少は著しく、その要因として少子化や大学志向の影響のほか、COVID-19により医療現場における看護業務の大変さがクローズアップされたことにあるものと思われる。そのような中、学習習慣の確立しない学生やキャリア意識の低い学生の入学も受け入れざるを得ない状況があり、指導する教員により多くの負荷がかかっている。一方で、学校におけるハラスメントを未然に防ぐため専門家による研修会等を継続して開催し、知識を習得するとともに教員間での情報共有を図る。また、学生の悩み・相談に応えるためカウンセリング体制を充実させ休退学者の減少を図っていかなければならない。 最重要課題である学生の確保については、これまで行ってきた広報活動等を積極的に実施し、少なくとも定員の8割以上は確保したい。併せて、行政等に対し看護師等養成事業の必要性を強くアピールし、補助金・助成金の増額を求めていくとともに、将来にわたり地域の医療にとって必要な看護職の育成を図るため、学校の安定を目指して運営の抜本的な見直しを行政と共に研究していく。 BCP(事業継続計画)については、これまでの検討を踏まえ2024年度に作成した。COVID-19については、5類感染症に移行し2年が経過するが、基本的な感染予防対策は引続き講じていく。

3 . 教育活動 3.2

新カリキュラムになり3年目を迎え、教育理念・教育目的に沿った教育課程を編成、実施している。あらゆる背景をもった学生が入学し、学習習慣や学習意欲、学力など様々な面で多様化している。煩雑化している業務と並行し、学生一人ひとりに合わせた指導や支援を行うためには、今以上の専任教員や事務職員の確保が必要であると考えるが、現状において難しい。教職員間で協力し、学生に合わせた指導を今後も継続していく。 昨年度に比べ、専任教員の研修参加も増えており、教員個々が自己研鑽の必要性を感じているが、コロナ禍前の状況までには達していないため、教員の意識をさらに高めていく。学校で統一した目標管理シートを作成し、教員それぞれの興味を持っている内容に合わせて研修に参加できるような仕組みを作る。

4 . 学修成果 3.1

医療機関の採用試験が早まっていることもあり、1年次より医療機関で開催されるインターンシップへの参加を推奨している。卒業生の就職先は、県内90%(市内61%)である。 資格取得については入学時より看護師国家試験や准看護師資格試験を見据え、学習習慣の把握を行っている。また、低学年から業者の試験対策講座の受講や模擬試験を定期的に組み、試験結果を分析した上で教員が面接をし、学生が自分に合った学習方法を見つけて知識が定着できるよう関わっている。看護師国家試験の合格率は第1・第2看護学科とも全国平均以上である。准看護師資格試験は、70年以上合格率100%を維持している。 退学者・留年者は、昨年に比べ減少している。学業に問題のない学生が、実習を契機に「自分がやりたいことは看護ではないと気付いた」など早々に決断し退学に至るケースが今年度は複数みられた。 卒業生には、仕事に慣れたと思われる12月に職場の状況や学校での学びが仕事で役立っているか等、アンケートを実施し、教育活動の改善に活かしている。課題としては、①アンケートの回収率を上げること。②卒業後の状況について就職施設との連携を深め、卒業生の状況や成長について把握できるような体制を構築していくことがあげられる。

5 . 学生支援 3.1

学生支援として、必要な時期、内容に合わせて適宜学年担当や教務主任を中心に相談に応じている。学習面の支援として、学習習慣、生活習慣がままならない学生について入学当初から保護者と共に、学生個々に合わせた方法で学習ができるように働きかけている。 精神面のサポートとして、教員だけでなく学校カウンセラーを配置し、QRコードを使用した非接触の予約システムをとっている。入学当初、全新入生を対象に体験カウンセリングの時間をとり、いつでも悩みや不安を相談できる環境を整え、継続した支援を行っている。 学生の経済的支援について、経済的理由で学修を断念することがないよう、第1看護学科及び第2看護学科の学生に対し、「高等教育修学支援新制度」を、また第2看護学科の社会人学生、令和7年度より准看護学科の社会人学生に対し「専門教育訓練給付金制度」の認可を受け、これらの制度を利用しながら修学している。さらに、令和3年度入学生より成績優秀者に対し、奨励金制度を設けている。奨励金制度対象の学生からは、経済的に心配することのない環境のもと、学習に集中して取り組むことができたと評価されている。 今後、学生とゆっくり相談にのることのできる環境を整えていくこと、また経済面の相談がいつでもできる環境を整える必要性がある。学生の就職支援については、就職活動が年々早まってきていることから、入学時から看護師としてのキャリア支援を行い、就職に向けた支援を今まで以上に行っていく。 本校を卒業した学生への支援について、今現在は、個別の対応に限られているが、今後、ホームカミングデーなど卒業生たちを母校にお迎えするイベントを検討していく。

6 . 教育環境 3.0

校舎が老朽化してきているが、エアコン等の設備は計画的な修繕やメンテナスを行っており、今あるものを大切に使用していく。2階サロンや准看女子更衣室の空調がなく冬季は寒いことから空調のある教室を使用しての更衣の検討や電気ストーブの設置なども考えていく。 モデル人形等の教材については、メンテナンスしながら使用していくが、フィジカルアセスメントモデル「フィジコ」を新しく購入予定である。 防災関係では、今年度BCP(事業継続計画)を作成した。また、3学科全員参加の防災訓練を計画したが、悪天候のため延期となり全員参加はできなかった。次年度も引き続き3学科全員参加の防災訓練を計画していく。

7 . 学生の受け入れ募集 3.4

学校認知に向けた取り組みを強化していくことが課題であったため、今年度は計画的なInstagram配信、規模を大きくしたオープンスクールの開催、学校説明会の開催を増やすなどの取り組みと共に、宣伝活動として高校・ハローワーク訪問・近隣の店舗などへのチラシ設置を行った。現段階では、最大限の活動ができていると考えられるため、引き続き継続し、地域における認知度向上を期待したい。

8 . 財務 2.9

入学者数の減少が続き、授業料収入等も年々減少している。県及び市並びに県医師会等から補助金等の支援を受けるとともに、法人会計からの繰入により、経営管理に関しては健全な状態を維持しているが、繰入金の増加は課題となっている。引続き、学生確保に努めるとともに、学校運営経費の節減に努める。財政情報公開については基準に則り、適正に公開されており問題はない。

9 . 法令等の遵守 3.4

関係法令および専修学校の設置基準等を遵守し、適正な運営を行っている。学生の個人情報に関し、個人の尊厳を守ると共に個人情報の保護を厳守している。自己点検・自己評価については、委員会を組織し毎年実施しており、評価報告書については本校ホームページで公開している。教職員に対し人権意識が高められるような教育・研修を行い、社会から期待される人材育成に努めている。

10 . 社会貢献・地域貢献 2.8

市や地域などから依頼があったボランティアには参加している。今後も学生が参加しやすいように、実習先や地域のボランティアの案内やボランティアの募集があれば参加し協力していく。また、経済的に厳しい学生や多忙な学生に地域貢献を勧めることは難しいが、地域と協力して貢献活動も検討していく。

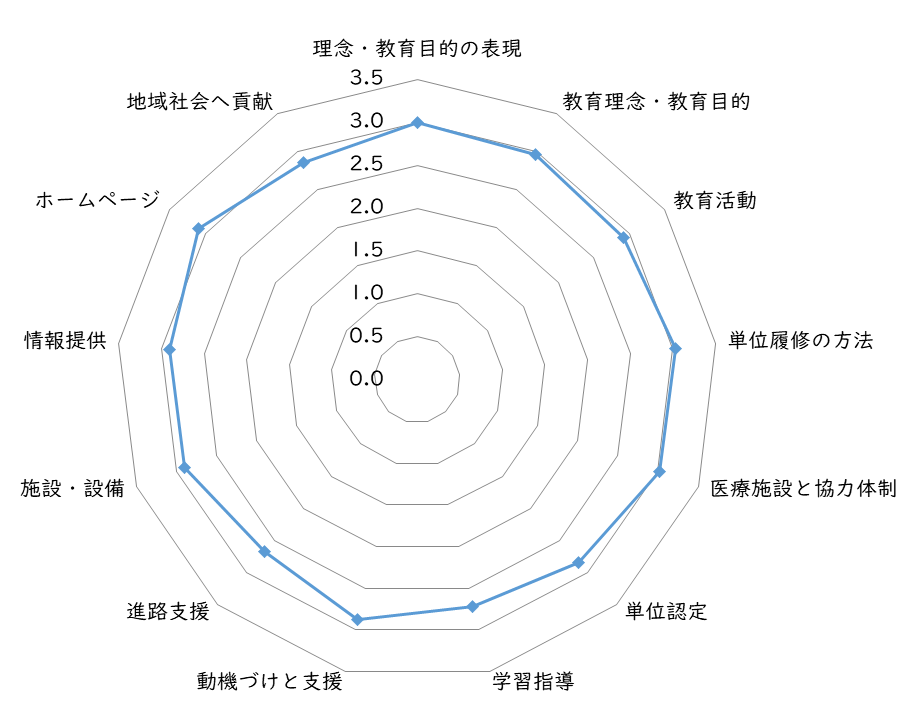

2024年度 保護者(保証人)による学校評価アンケート結果

| 評価内容 | 全体 |

|---|---|

| 学校は理念・教育目的・教育目標を分かりやすく、表現している | 2.99 |

| 教育理念・教育目的・教育目標は、学生の学習の指針になっている | 2.96 |

| 理念等の達成に向け、特色ある教育活動に取り組んでいる | 2.93 |

| 授業科目の単位履修の方法は、学生便覧に分かりやすく明示されている | 3.03 |

| 実習施設との連携等、医療施設との協力体制が整備されている | 3.02 |

| 単位認定のための評価は、学校全体として一貫性がある | 2.84 |

| 学習への指導は、学校全体として一貫性がある | 2.72 |

| 学習への指導は、学生の学習の動機づけと支援になっている | 2.88 |

| 学生の進路・就職に関する支援体制は整備されている | 2.67 |

| 学生は学校生活を円滑に送れるように、施設設備を整備改善している | 2.90 |

| 教育・学習活動に関する情報提供は適切に行われている | 2.90 |

| 学校ホームページは、分かりやすく整備されている | 3.09 |

| 学校は、看護教育活動を通して地域社会への貢献を組織的に行っている | 2.85 |

※4段階評価(4:とてもそう思う 3:そう思う 2:あまり思わない 1:全く思わない)

学校関係者評価報告書は以下よりご覧いただけます。